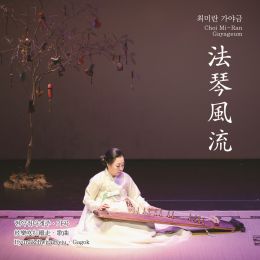

법금(法琴)은 ‘정악(正樂) 가야금(伽倻琴)‘과 ’풍류(風流) 가야금(伽倻琴)‘을 달리 부르는 말로, 가야(伽倻) 이전부터 전하는 전통 ‘가야금’을 말합니다. 공명통이 길고 넓어 은근한 음색과 묵직한 소리에서 나오는 진한 여운이 이 악기의 특징입니다.

이번 음반에서는 관악 편성인 “취타(吹打) 계주(繼走)”와 노래인 ”가곡(歌曲)”...어울리지 않는 두 갈래를 ‘풍류’라는 공통분모로 묶어 ‘법금’으로 표현했습니다. 호흡으로 다양함을 엮어내는 관악 가락과 시김새의 화려함을 담은 노래 가락을 아정(雅正)한 가야금 가락에 얹었습니다.

흔히 ‘음악에는 정답이 없다’라고 합니다. 이는 다양한 의미로 해석할 수 있지만 연주자의 창조성, 자유로움을 뜻합니다. 반면, 정답이 있는, 반드시 정답을 찾아야 하는 음악이 있습니다. 그것은 정통(正統)에 기반을 둔 우리 음악입니다. 국악 연주자라면 창의적이고 자유로운 표현도 중요하지만 정통성과 전통성을 지켜나가는 것이 우선이라 생각했습니다. 이번 음반 ‘가곡’을 녹음하면서 이러한 생각이 더 깊어졌습니다. 이 노래에는 우리 음악의 생성 원리, 법칙들이 남아 있습니다. 저는 이 원리와 법칙들을 연주를 통해서 찾고자 합니다. 이번 가곡 연주에는 저만의 음악 해석을 조금 담았습니다. 조심스럽지만 앞으로 연단(鍊鍛)하여 우리 음악의 본질과 특징을 이해하는 연주자, 음악을 바르게 해석하는 연주자가 되고 싶습니다.

- 현림 최미란 -

곡목해설

현악취타계주

[취타]는 원래 조선시대 취고수(吹鼓手) 음악인 [대취타(大吹打)]의 태평소 가락을 토대로 만든 곡으로, 임금의 행차와 군중(軍中) 행진 및 개선 의식 등에 쓰였다. [취타]는 원래 행진이 마칠 때까지 한 곡을 반복적으로 연주하는 형식이었지만, 1976년 이후 [취타]에 이어 [길군악]-[길타령]-[별우조타령]-[군악]을 계주 형식으로 관악 중심의 ‘취타 계주’ 편성으로 연주하고 있다. 현악취타 계주는 이러한 관악중심의 취타 계주를 현악기 중심으로 바꾼 것이다. 최근에는 가야금, 거문고, 양금이 편성되는 것을 기본으로 하며 주로 [취타]-[길군악]-[길타령]-[별우조타령]-[군악]의 순으로 연주한다.

첫 번째 악곡인 [취타]는 현악중심의 취타로 아명으로 '수요남극지곡(壽曜南極之曲)'이라 부른다. 1각 12박 장단이며 7장으로 구성된다. 두 번째 악곡인 [길군악]은 아명으로 '절화(折花)'라고도 한다. 1각 8박 장단이며, 1장-2장-3장-돌장1-돌장2-4장으로 구성된다. 영산회상의 [군악]과 같이 太·姑·林·南·潢의 다섯 음을 주요음으로 하는 평조 계열의 악곡이며, 다음 악곡인 [길타령]으로 자연스럽게 넘어가기 위하여 4장에서 계면조로 변조한다. 세 번째로 연주하는 [길타령] 은 아명으로 '우림령(雨林鈴)' 또는 '일승월항지곡(一昇月恒之曲)'이라 부른다. 1각 4박의 빠른 타령장단에 총 4장으로 구성된다. 네 번째로 연주하는 [별우조타령]은 아명으로 '금전악(金殿樂)' 또는 '우조타령(羽調打令)'이라 부른다. 1각 4박 타령장단이며 총 4장으로 구성된다.《영산회상》중 [타령]을 우조로 변조한 것으로 2장 중간에 다시 본연의 계면조 타령으로 환원한다. 마지막 악곡인 [군악]은《영산회상》의 [군악]과 같다. 1각 4박 장단에 총 4장으로 구성되며 3장 중간에 등장하는 ‘권마성’ 가락이 특징이다.

가곡

가곡은 시조(時調)시를 노랫말로 하여 관현 반주에 부르는 우리나라의 대표적인 성악곡이다. 주로 선비나 지식 계층들이 향유하던 풍류 음악으로 전문 가객(歌客)들에 의해 전해졌다. 구성은 모두 5장이며 대여음(大餘音)으로 시작하여 1~3장을 노래하고 중여음(中餘音), 4~5장으로 이어진다. 가곡은 노래를 부르는 가객과 관현 반주를 하는 율객(律客)의 호흡이 매우 중요하다. 한 마디로 가곡은 소리의 농담(濃淡)과 노랫말을 섬세하게 표현하는 노래와 지속음으로 노래의 흐름을 이끄는 관악기, 주음만으로 장단을 채워가는 현악기 선율의 조화가 잘 어우러지는 예술 음악이다.

[경풍년(慶豊年)]과 [염양춘(艶陽春)]은 각각 ‘풍년을 기뻐한다’, ‘무르익은 봄’의 뜻을 지니고 있다. 이 두 곡은 원래 각각 가곡 [우조 두거]와 [계면 두거]의 반주 음악인데 이를 관악기 중심의 독립적인 기악곡으로 바꾼 것이다. 가곡의 유려한 가락을 노래보다 자유롭게 표현할 수 있어 예술적인 면모가 돋보이는 곡으로 관악기만의 긴 호흡과 독특한 선(線)을 음악에 녹여낸다.

여창 가곡 중 우조 [우락(羽樂)], 계면조 [평롱(平弄)], 계면조 [편수대엽(編數大葉)]은 가장 많이 연주되는 곡이다. [우락]은 ‘바람은 지동(地動)치듯 불고’로 시작하는데 ��가곡원류(歌曲源流)』에서 “순박하고 평화롭게” 부르라는 기록이 있다. 가사는 연인을 기다리는 내용으로 담담히 흐르는 물같이 치렁거리는 멋이 있는 곡이다. [평롱]은 ‘북두칠성’ 으로 시작하며 연인을 그리워하는 내용을 담고 있다.『가곡원류(歌曲源流)』에 ‘맑은 개울에 비단을 빨듯이 넘실넘실 거리낌이 없는’ 기분이 흥청거리는 곡태(曲態)를 가진 곡으로 소개하고 있다. [편수대엽]은 장단을 촘촘히 엮어나가는 데서 붙어진 이름으로, ‘모란은 화중왕이요’로 시작하여 갖가지 꽃들을 설명하는 내용으로 비교적 빠른 한배의 음악이다. ....

....

....